首頁>正文

綠色經濟

(一)國際趨勢

綠色經濟的概念自1989年英國環境經濟學家皮爾斯在《綠色經濟藍皮書》中首次提出后,至今經歷了大致三個階段的演變過程,從最初單純聚焦在環境保護層面,到如今上升至追求社會公平、經濟發展、環境保護的協調平衡【37】。

綠色經濟是以生態農業、循環工業和持續服務產業為基本內容的經濟結構、增長方式和社會形態。一些成長性強、綠色技術滲透度大的行業方興未艾:新能源、新材料、節能環保、生態農業、綠色建筑、可持續性交通,創造了千億美元的產業規模和數百萬就業機會。未來,綠色經濟和數字經濟、創意經濟融合還將衍生出更多新業態。

美國、日本、歐盟等發達國家和地區在發展綠色經濟方面的經驗主要包括發展綠色新政、健全綠色法律制度、提出未來規劃、發展綠色能源與技術等四部分。

歐盟是全球發展綠色經濟的先例,主要是有關氣候變化的立法,和應對氣候變化的經濟手段,包括應對全球變暖對策的相關稅制、及碳排放交易制度。

美國關于綠色經濟最重要的內容是“綠色新政”,主要是大力發展綠色能源,及積極應對氣候變化。

日本國土面積小、資源相對匱乏,且遭受過石油危機的巨大打擊,因此重視發展節能產業,建設資源節約型的低碳社會。

(二)國內環境

我國在大氣污染、水污染、土地荒漠化、生態多樣性等方面均有嚴重的環境問題,其中,大氣污染和水污染問題尤為突出。

過去幾十年,我國傳統產業經濟高速發展,粗獷的生產模式、偏重的產業結構對生態環境造成了嚴重的破壞。綠色經濟成為促進經濟增長,實現可持續發展的新引擎,目前雖然中國正在大力推動綠色經濟,改進能源結構,但中國經濟仍未從根本上減輕對資源環境的依賴。

2011年,“十二五”規劃將環境可持續性視為中國未來經濟發展的重要組成部分,從那時起,中國正式走上發展綠色經濟的道路。

2016年,“十三五”規劃中首次把“綠色”理念與“創新、協調、開放、共享”一起定位為我國經濟和社會發展的“五大核心發展理念”。

2017年,十九大報告著重強調推進綠色發展、建設生態文明、樹立綠色共贏價值觀,在宏觀層面為我國發展綠色經濟指引了方向。在中央頂層設計的引導下,政府相繼出臺一系列綠色新政,例如《中國工業制造2025》《工業綠色發展規劃(2016?2020年)》等。

2018版《BP世界能源統計年鑒》中國專題顯示,2017年中國是世界上最大的能源消費國,占全球能源消費量的23.2%和全球能源消費增長的33.6%,另外,中國石油對外依存度上升至68%,為歷史最高值。

與此同時,中國正在進行能源結構改革,2017年中國能源結構持續改進,盡管煤炭仍是中國能源消費中的主要燃料,但2017年其占比為60.4%,創歷史新低;同時,中國可再生能源消費增長31%,占全球增長的36.0%。中國的可再生能源消費占全球總量的21.9%,非化石能源中,中國太陽能消費增長是最快的,增長高達76%,其次是生物質能和風能,分別增長25%和21%;同時,二氧化碳排放量增長1.6%,不過增速放緩,為過去十年平均增速(3.2%)的一半。

“十三五”以及未來的10至20年,我國將圍繞氣十條、水十條、土十條三大領域重點整治,投資主線從減排轉向治理。據測算,“十三五”期間,水、氣、固廢三大領域的原有業務模式將繼續保持20%至30%的增速,而水環境、海綿城市、土壤修復將帶動1.5萬億至2萬億元的投資,年環保投入增量為3000億至4000億元。加上傳統業務在2015年環保投資體量5000億元基礎上每年保持25%的增長,環保行業年投資體量將從4000億元至5000億元上升到1萬億至1.5萬億【38】。

(三)成都發展概述

1、推進經濟與生態協調發展

2017年,成都獲批國家低碳城市試點,加入“中國達峰先鋒城市聯盟”,并已提出了“2025年達到碳排放峰值”的目標。成都圍繞“綠色促發展,低碳惠天府”,全面實施構建綠色低碳制度、產業、城市、能源、消費、碳匯體系和提升低碳發展基礎能力等“六體系一能力”的重點任務,印發了《低碳城市建設2017年度計劃》和《低碳城市建設區(市)縣目標評價考核辦法》。

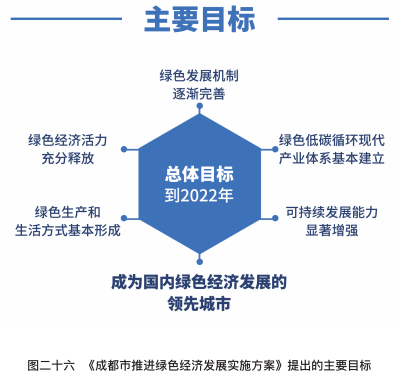

2018年3月27日,《成都市推進綠色經濟發展實施方案》發布,明確到2022年,綠色發展機制逐漸完善,綠色經濟活力充分釋放,綠色低碳循環產業體系基本建立,綠色生產和生活方式基本形成,可持續發展能力顯著增強,成為國內綠色經濟發展的領先城市。

聚焦新經濟,依托產業功能區及園區,成都正在構建“新能源、節能環保、新能源汽車、綠色金融、森林康養”5大產業重點發展區和“綠色建筑、綠色低碳第三方服務、城市靜脈”3大產業聚集區,促進成都綠色經濟發展全面提速。

2、2018年成都生態環境質量加快改善

海拔7500多米的貢嘎山、6200多米的四姑娘山、5300多米的大雪塘??成都人越來越容易從陽臺上把壯美雪山收入眼底,“窗含西嶺千秋雪”,成為成都人的日常。

成都在2017年全面啟動天府綠道體系建設,2018年已累計建成2607公里。

2018年,成都優良天數達251天、同比增加16天,優良天數率70.3%、同比提高5.4個百分點,重污染天數同比減少16天,PM10、PM2.5濃度同比分別下降8.0%、8.9%【39】。榮獲全球首批綠色低碳領域先鋒城市“藍天獎”。2018年成都生態環境質量加快改善,得益于深入實施“大氣十條”和大氣污染防治“650”工程。

2018年成都環境監測網絡織密織細,打造了“三網一平臺多場景”的“數智環保成都模式”。建立環境質量監測網絡,成立成都大氣復合污染研究與防控院士(專家)工作站,建成空氣子站微站165個、地表地下水質監測站138個【40】。

建立污染源監測網絡,全覆蓋遠程監控全市264條環檢線,對1799個建筑、市政工程安裝揚塵在線視頻監測系統,中心城區中型以上飲食企業全部安裝油煙凈化或在線監控設施。

建立生態監測網絡,對龍泉驛區等12個區(市)縣生態保護紅線勘界定標,加強生態保護紅線監管。

建設成都市生態環境監測大數據平臺,打造多功能一體的“數據中樞”,形成27萬余戶固定污染源企業基礎名單,與騰訊等公司合作開發“污染源電子地圖”。

此外,擴展應用場景,科學解析判定工業、機動車、揚塵三大污染源,為“鐵腕治霾”指明方向路徑。自主研發空氣質量模擬及預報系統,建立成都市數智環境大氣系統。加快監測網絡、技術網格和行政網格深度融合,指揮生態環境執法隊伍和環保網格員精準有效監管。

3、2019年用科技加強藍天保衛戰

2019年成都將全面實施《成都市打贏藍天保衛戰實施方案》,持續推進成都“治霾十條”,實施2019年大氣污染防治“650”工程,深化夏季臭氧防控行動和秋冬季大氣污染防治攻堅行動。加強工業污染、移動源污染、面源污染治理。完善重污染天氣應急體系,強化市域協同防治及環成都經濟圈聯防聯控。

科技層面舉措表明,成都將推進科技治污和生態環境監測網絡建設,構建“空天一體”生態監測網絡體系。推進信息化大數據建設,全面實施污染源企業動態清單動態管理;完成成都市城市電子噪聲地圖試點建設;構建污染防治大數據綜合決策管理系統。推進科技治霾,3D氣溶膠激光雷達、超細清水霧、VOCs走航等重點項目在更大應用范圍落地實施;借力“大氣污染防治院士工作站”,持續推進水泥、火電、平板玻璃、磚瓦窯等重點行業“一廠一策”深度治理;推動建設國家環境保護機動車污染控制與模擬實驗室成都中心、國家大氣污染防治聯合攻關中心成都分中心建設。

2019年,成都將加快成都平原、川南、川東北城市群大氣污染治理,加強沱江、岷江、涪江等重點流域綜合治理和長江岸線保護。

4、科技治霾

三元催化裝置,即安裝在汽車排氣系統中最重要的機外凈化裝置,它可將汽車尾氣排出的一氧化碳、氮氧化物、碳氫化合物等有害氣體通過氧化和還原作用轉變為無害的二氧化碳、水和氮氣。

2019年1月2日,成都市啟動了蓉城出租車更換三元催化器示范項目,為成都500輛出租車免費更換天然氣三元催化器。目前,成都有出租車1萬余輛,出租車年行駛里程約10萬公里,而催化器的正常壽命為16萬公里。實驗測試表明,使用超過兩年的出租車,氮氧化物和揮發性有機物的排放量可超過排放標準的5倍,定期更換出租車三元催化裝置,可控制顆粒物和氮氧化物排放。

四川中自催化環保服務有限公司(中自催化)承擔起天然氣三元催化器的研發任務。中自催化是一家以催化技術為核心,專注于汽車尾氣凈化催化器(劑)研發、生產及銷售的國家火炬計劃重點高新技術企業。中自催化在天然氣和摩托車尾氣凈化催化劑市場占有率達到第一,現有產能可實現每年減排213萬噸,將有效降低機動車污染物對大氣的影響。

5、水資源污染治理

四川是長江的重要供水地,成都作為岷江、沱江源頭和長江上游最大的城市之一,在水資源保護上有責任擔當。

四川水沐環保科技有限公司是一家由蓉漂創辦的中德合作節能環保裝備研發和制造企業企業,落戶中德(蒲江)SME合作區,以核心技術Microfloat超微浮選分離技術為依托,專注于分離技術在分離工程以及水污染治理領域的集成創新應用,助力可持續經濟和生態環境保護發展。

水沐環保與園區上下游企業合作,已為空客公司,蒲江、邛崍市政污水處理等項目提供了“蒲江智造”處理設備,可廣泛用于城市、鄉村生活污水和企業生產污水處理,實現千萬產值。

6、推進城市綠色生活

在綠色生活領域,成都實施了綠色交通暢享工程、綠色建筑示范工程和“碳惠天府”工程。綠色,逐漸浸染成都的城市地圖,低碳生活,也逐漸成為成都市民的常態。

據中國資源綜合利用協會的數據顯示,每年約有2600萬噸舊衣服被扔進垃圾桶,可見廢舊衣物的再利用率非常低,家庭淘汰的舊衣形成了大量浪費,大部分舊衣物只能被作為垃圾焚燒填埋,又造成了環境污染。

據測算,每合理使用1千克廢舊紡織物,就可以減少3.6千克二氧化碳排放量,節約水6000升,減少使用0.3千克化肥和0.2千克農藥。

四川銀谷智聯環保科技有限公司旗下的回收服務應用軟件“收衣先生”,通過構建“回收+分揀+加工+分級利用”的業務模式,讓舊衣新生。用戶通過“收衣先生”微信公眾號進行預約回收,手機下單后有專門人員上門回收,舊衣再造可生產出高性能碳纖維復合材料,或用于精準扶貧、愛心衣櫥項目。

7、清潔能源應用

成都正依托四川清潔能源生產大省的優勢,實施清潔能源替代工程,促進能源消費清潔化,不斷完善清潔能源新產品以及替代新技術、新模式的應用。

在綠色生產領域,成都將實施產業綠色升級工程、資源循環利用工程、園區綠色改造工程和綠色供應鏈工程。其中綠色供應鏈工程將聚焦打造大數據支撐、網絡化共享、智能化協作的綠色供應鏈體系,激發各類市場主體創新應用互聯網、物聯網等信息技術的內生動力。

通威太陽能是全球先進的晶硅太陽能電池企業,也是成都具有代表性的新能源企業。截至2018年12月, 累計獲得有效授權專利192項。通威太陽能在雙流建成的二期生產線是世界首條工業4.0“智能制造”高效電池生產線,成為成都市“智能制造”樣板工程。在這間28000平方米的太陽能電池生產車間里,操作工人很少,12條自動化生產線高速運轉,每天生產超135萬片太陽能電池片。

通威使用新生產線可比傳統生產線降低能源消耗30%。太陽能電池片安裝應用后,通過光伏發電,每年提供的清潔能源可節約標煤約660000噸,減少二氧化碳排放約2060000噸,二氧化硫約62000噸。在每張晶硅電池在生產過程中,算上上游原材料的碳排放總共僅1.72千克,如果只算電池片本身的二氧化碳排放,僅有0.04千克【41】。

(四)部分重點產業

1、環保產業

成都是國家環保產業“一帶一軸”格局重要節點,同時,四川省是長江上游重要生態屏障和水源涵養地,成都作為四川環保產業的“主陣地”,環保產業的市場潛力巨大、前景廣闊。

近年來,成都環保產業發展基礎穩健,投資領域眾多。形成了裝備制造、資源綜合利用、環境服務等較為完善的環保產業體系。

2018年,成都344戶節能環保規模以上企業實現主營收入782億元,企業戶數和主營業務收入相比十二五,分別增長了17%和89%。

成都打造了淮州新城環保應急產業功能區,高新、錦江、青羊環保服務產業園,龍泉長安靜脈產業園“三個基地”。

成都正在加快建設美麗宜居公園城市,將為發展環保產業提供巨大的市場空間、有利的發展機遇。

2、氫能產業

氫能源是新能源發展的主要方向之一,被業內專家稱為“最理想的清潔能源”。2012年,國務院發布《節能與新能源汽車產業發展規劃(2012—2020年)》,明確提出“燃料電池汽車、車用氫能源產業與國際同步發展”的戰略目標。近年來,全國各地爭相布局氫能產業,已有20多個省市發布了氫能產業發展規劃與支持政策,加快布局氫能產業。

2019年7月成都印發了《成都市氫能產業發展規劃(2019—2023年)》,指出成都發展氫能產業有三大基礎條件。

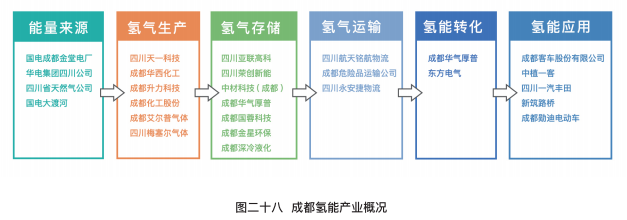

一是產業鏈相對完整。成都目前已聚集氫能產業鏈企業及院所50余戶,覆蓋氫氣制備、儲運、加注和檢測,燃料電池及整車(機)研發制造等主要環節。其中,上市公司7戶,規上企業21戶,2018年規上企業實現主營業務收入98億元。氫氣制備、儲運、加注、檢測環節,聚集了天一科技、亞聯高科、中材科技、華氣厚普、中測院等企事業單位;燃料電池環節,聚集了東方電氣、榮創新能、億華通等企業;整車(機)制造環節,聚集了成都客車、中植一客、四川豐田等汽車企業以及中車成都、新筑股份等軌道交通企業。同時,成都在航空航天、電子信息等領域處于全國第一梯隊,為氫能應用領域的拓展奠定了扎實基礎。

二是技術創新能力較強。成都氫能產業關鍵核心技術積淀較為深厚,部分技術處于國內領先水平,初步實現產業化突破。東方電氣與成都客車聯合研制的具有完全自主知識產權的燃料電池客車累計行駛里程50 萬公里,西南交大研制的世界首列氫燃料電池混合動力有軌電車在河北唐山唐胥鐵路投入示范運行,天一科技、亞聯高科變壓吸附提純氫技術國內領先,中材科技車載儲氫瓶、華氣厚普氫氣加注設備形成了技術優勢。電子科大、四川大學、清華四川能源互聯網研究院在燃料電池系統集成、釩鈦基儲氫合金技術等方面具備成果轉化能力。

三是氫資源稟賦良好。四川是水電大省,目前豐水期富余水電可制備氫氣約2.53億噸,加之國家電力體制改革、能源供給側改革及智慧能源等利好政策頻出,未來水電解制氫市場前景相對較好;氯堿化工產業基礎扎實,具有豐富的工業副產氫資源。同時,天然氣資源儲量富足,約占全國天然氣資源總量的19%,且形成了“三縱三橫”的管網格局,為天然氣重整制氫提供了潛在的氫源保障。多渠道的氫源供給可滿足成都氫能產業的發展。

注釋:

【37】億歐,《2018中國綠色經濟發展之路——從理論到實踐》,https://www.iyiou.com/intelligence/ reportPreview?id=84303&&did=548,2018年3月

【38】新華網,《“十三五”環保投資將達17萬億,PPP項目面臨嚴管控》,http://www.xinhuanet.com/fortune/2017-12/04/c_1122051122.htm,2017年12月

【39】成都市生態環境局,《2018年成都市環境質量公報》,2019年5月

【40】成都市生態環境局,2019年全市生態環境保護暨黨風廉政建設工作視頻會議,2019年1月

【41】新華網,《通威工業4.0初體驗——探訪通威太陽能無人“超級工廠”見聞》,http://www.xinhuanet.com/energy/2017-09/28/c_1121738421.htm,2017年9月